近期,内蒙古自治区档案馆3700余枚馆藏印章档案经过一年时间的整理,进入装盒入库阶段。

馆藏印章出库清点

馆藏印章档案整理装盒后入库清点

2019年7月23日,内蒙古自治区档案局、馆收集整理部组织召开馆藏零散档案数字化整理项目启动座谈会。副局、馆长徐春阳出席会议并就馆藏印章档案整理工作作了部署和要求,馆藏印章档案整理工作正式拉开序幕。这次大规模整理馆藏印章档案在内蒙古自治区档案馆历史中尚属首次,局、馆领导非常重视,多次召开会议听取汇报,亲临现场解决问题,派工作人员赴湖北省档案馆、江苏省档案馆进行学习。

项目启动座谈会

内蒙古自治区档案局、馆局、馆长张琛亲临工作现场

内蒙古自治区档案局、馆副局、馆长徐春阳亲临工作现场

为了做好此项工作,内蒙古自治区档案馆在认真研究国家档案局《印章档案整理规则》(DA/T40-2008)的基础上,积极地探索和尝试。

首先是印章清洗。这是馆藏印章档案整理关键的一步,不同材质的印章清洗方式也是不同的。铜制、钢制印章用煤油浸泡清洗;竹质、木质印章用95%酒精浸泡清洗;橡胶、橡皮、有机玻璃印章用洗洁精清洗。清洗的要求是去除印章上的油泥、污物、霉斑、锈斑等。清洗后的印章既要完整、清洁、不变形、不开裂,又要保持印面和边款中字迹与图案的完整、清晰。

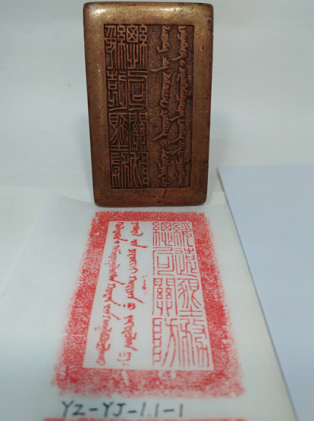

其次是加盖印模。清洗干净的印章,依次编流水号、盖印模,印模可盖在卡片上也可改在纸上,盖在纸上的印模之间保持一定距离,以便书写印文等。

再次是填写印文。在印模纸上填写准确的印文,包括印章的启用时间、废止时间及启用和废止时间档案的互见号、印章材质和形状等,做为印章分类的依据。

第四是按国家档案局《印章档案整理规则》对印章进行分类,确认印章的保管期限。

第五是编制档号。原则上按启用时间排列印章的顺序,再按国家档案局《印章档案整理规则》,在印模上标注印章的归档号。

第六是给印章、印模拍照。每枚印章至少留存4幅照片,即正面、侧面、印模、印章和印模各一幅照片,对于有边款的印章还要对各边进行拍照。每枚印章照片单独存放一个文件夹,并标注对应的档号。

第七是制作馆藏印章目录。

第八是装盒。按印模位置对应放置印章。盒内还有本盒印章目录、印模、备考表。标明盒内印章数量、完整性、及其他需要说明的情况。填写整理人姓名或公司名称、整理时间、检查人姓名。

至此,馆藏印章档案整理完毕。

此次整理的馆藏印章档案有三大亮点。一是时间跨度大。通过鉴定考证,这些馆藏印章主要产生于绥远省政府、绥蒙政府、绥远省人民政府、内蒙古自治区政府、内蒙古自治区人民政府、内蒙古自治区人民委员会、中共中央内蒙古分局、中共中央蒙绥分局、内蒙古自治区革命委员会等时期。最早的印章是1921年2月铸造的“绥远垦务总局关防”,印面是篆字与蒙文合璧,迄今已有99年历史;最晚的是2019年接收的机构改革中涉改单位的印章。

二是印章的材质和形状多种多样。材质有铜、铁、牛角、有机玻璃、塑胶、橡胶、原子印章等。印章印面的形状有圆形、长方形、正方形、三角形、椭圆形等,极大地丰富了馆藏档案资源。其中,1941年7月铸造的“绥远省会警察局”印就是一枚没有启用的铜制正方形印章,非常珍贵。

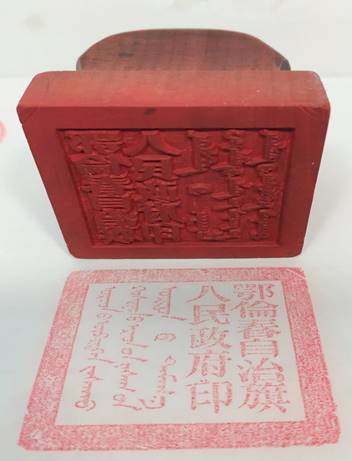

三是发现了12枚内蒙古“三少”民族印章,其中有“鄂伦春自治旗人民政府”印三枚、“莫力达瓦旗人民政府”印三枚、“呼伦贝尔盟人民政府”印三枚、“呼伦贝尔纳文慕仁盟人民政府”印三枚。这些珍贵档案资料对研究内蒙古“三少”民族的历史有着重要价值。

在整理工作中,个别橡胶材质的印章已老化、破损严重,个别原子印章印面与印身分离,这给整理工作带来一定难度。为精准标注印章的启用时间和废止时间,我们发挥“档案工匠”精神,通过在内蒙古档案馆数据库中查找和翻阅1990年出版的《内蒙古自治区档案馆指南》,做到只有印模与数据库的印章吻合的才进行标注,同时标注档案互见号,为后人留下清晰准确的档案说明。

下一步,内蒙古档案馆将出版《内蒙古自治区档案馆馆藏印章档案汇编》。